10.02.2020

Wie die Reichenbrunner den Krieg überlebten

Der schönste Raum im Bunker gehörte den Kühen

Reichenbrunn, Herbst 1944. Der kleine bäuerliche Weiler ist fast verlassen. Die jüngeren Männer kämpfen schon seit Jahren an allen Fronten, doch diese ist inzwischen ganz nahe gerückt. Die Alliierten sind bereits bis zum Westwall, der sich auf dem Staffel und dem Römerweg bei Heckendalheim entlangzieht, vorgedrungen. Oberwürzbach und Reichenbrunn liegen unter Beschuss. Die meisten Frauen und Kinder wurden ins pfälzische Reuschbach evakuiert. Zurückgeblieben sind die Alten und diejenigen, die ihre Tiere nicht im Stich lassen wollten. Unter den Flüchtlingen ist Pauline Schmitt mit ihren Kindern Hans (4), Ludwig (6), Norbert (9), Alfons (11) und Margarethe, 17 Jahre. Zurückgeblieben ist Ehemann Johann, der als Schmelzer im St. Ingberter Walzwerk für die Rüstung „uk“-gestellt war (unabkömmlich) und der älteste Sohn Berthold. Der 15jährige wurde gezwungen seine Schlosserlehre in Saarbrücken abzubrechen um den Soldaten in der im „Café Schmitt“ eingerichteten Waffenmeisterei zur Hand zu gehen.

Die 17jährige Margarethe fährt in dieser Zeit mehrmals mit dem Fahrrad zwischen Reuschbach (hinter Landstuhl) und Reichenbrunn hin und her. Die Rückfahrt in die Pfalz ist beschwerlich, denn mit einem Eimer Sauerkraut oder Himbeersaft am Lenker und Lebensmitteln auf dem Gepäckträger fährt es sich nicht leicht.

Als der Vater im Walzwerk verunglückt, bleibt das Mädchen trotz der häufigen Granatbeschüsse und Bombenangriffe in Reichenbrunn, um ihn zu pflegen und den Haushalt zu führen. Bei Alarm flüchten die Zurückgebliebenen in die kleinen Bunker und Stollen ringsum.

Ab Februar 1945 schließlich bricht eine rege Betriebsamkeit über den beschaulichen Weiler herein. Das große Umziehen beginnt. Ochsenkarren und Handwägelchen werden vollbepackt mit Küchenschränken, Betten, Kisten voller Geschirr, Kleidern und Lebensmitteln. Selbst die Küchenherde werden mitgenommen. Die Karawane setzt sich in Richtung Staffelhang in Bewegung. Dort, an der Straße von St. Ingbert nach Oberwürzbach gibt es eine große, bis dahin ungenutzte Bunkeranlage. „Der Stollen war ursprünglich für militärische Zwecke gedacht, vielleicht sollte er als Sanitätsstollen dienen“, denkt sich Margarethe Hauck, 77 Jahre alt — die damals 17jährige Radfahrerin.

Sie vermutet, dass die Bewohner von Reichenbrunn eventuell auf Initiative von Herrn Port, der im Krieg ein hoher Offizier war, den Bunker nutzen durften. Das Unternehmen Port, das noch heute in Reichenbrunn ansässig ist, war es auch, das die Gruben-Karbidlampen für die Beleuchtung im Stollen zur Verfügung stellte.

Es dauerte etwa vier Wochen, bis die Reichenbrunner sich in dem Bunker häuslich eingerichtet hatten. Als Letztes verfrachteten sie ihre Kühe, Ziegen und das Kleinvieh dorthin. Doch nicht alle Tiere konnten mitgenommen werden. Kälber, Schweine und Schafe wurden geschlachtet und das Fleisch allen Familien zur Verfügung gestellt, ehe man sich in den Stollen zurückzog. „Tagelang wurde das Fleisch gebrutzelt, das hat wunderbar gerochen“, erinnert sich Margarethe Hauck und erzählt „vom Kriesch im Stollen“:

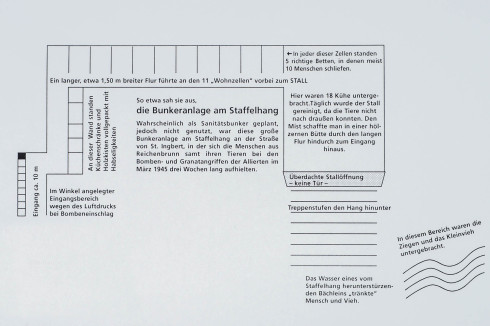

„Im abgewinkelten Eingangsbereich standen die Kohlenherde, mit den Abzügen nach draußen. Gleich um die Ecke fanden Küchenschränke und hölzerne Kisten, in denen alles Nötige griffbereit lag, Platz. Dieser breite Gang führte etwa 30 Meter tief in den Berg hinein und traf dann auf eine schmale, etwa 1,50 m breite Querverbindung, die zu einem großen hohen Raum führte, der von einer kuppelförmigen Decke überspannt wurde. Hier waren die

18 Kühe untergebracht, die täglich gemistet werden mussten. Den trugen die Männer in einem hölzernen Bottich den ganzen langen Flur, vorbei an elf Wohnzellen, zum Eingang hinaus ins Freie. Keine angenehme Sache“, lacht Margarethe Hauck (geb. Schmitt), „aber dafür haben wir Milch gehabt. Die jüngste Stollenbewohnerin war die Elsbeth, sie war gerade 14 Tage alt.

In jeder der Wohnzellen standen fünf ganz normale Schlafzimmerbetten

(die Leute hatten sie ja mitgebracht) – aber so eng zusammen, dass man sich kaum dazwischen bewegen konnte. Und in jedem Bett schliefen immer zwei Personen. Unser Vater teilte das Bett mit unserem Onkel und so ähnlich war das in den anderen Zellen auch. Der Fußboden im ganzen Stollenbereich war nicht befestigt, so dass alles voller Sand war.

Margarethe Hauck, geb. Schmitt erinnert sich an Kriegszeiten (foto: wiese)

Das kleine Bächlein, das neben der überdachten Stallöffnung vom Staffelhang heruntersprang, war ein Segen für Mensch und Vieh. Auf der Wiese am Bach weideten die Ziegen, pickten die Hühner nach Würmern. Vor dem Stollen breitete sich eine große Wiese aus, die den Blick auf Reichenbrunn freigab.

Es war ein schöner warmer Frühlingstag, in diesem letzten Kriegsmärz des Jahres 1945. So konnten sich die Bunkerbewohner, wenn gerade keine Angriffe waren, im Freien aufhalten.

Einmal gesellte sich für ein paar Tage ein Kapuzinermönch aus dem St.Ingberter Kloster zu den Reichenbrunnern. Er zelebrierte an einem improvisierten Altar eine Messe, bei der die Fotos von den „Stollenbewohnern“ aufgenommen wurden.

Ein Mönch zelebriert vor der Bunkeranlage eine Messe. Im rechten Bildrand liegt ein Berg „Rummele“, Viehfutter für die Kühe. Der Eingang zum Stollen wurde nach dem Krieg gesprengt und ist nicht mehr zu finden. (foto: privat)

„Zu essen hatten wir übrigens genug dabei, auch für das Vieh, eine ganze Menge Rommele (= Runkelrüben), doch wenn der Aufenthalt länger gedauert hätte, wäre es mit dem Viehfutter knapp geworden. Fehlte uns ebbes, so hamm ma uns dabber, wenn es uns sicher schien, iwwer es Pädche iwwer die Bach hemmgeschlich unn hann`s in de Bunker geschleppt“. Dabei wurden die damals 17jährige Margarethe Schmitt und die 19jährige Anni Frindert einmal von Granatenbeschuss überrascht. Sie kamen glücklicherweise mit heiler Haut davon.

„Wenn man bedenkt, für was ich mein Leben riskiert habe… für mein Fahrrad und zwei Säcke Hühnerfutter, die ich, nachdem ich mich vom Schreck erholt hatte, auf einem Handwägelchen den steilen Weg zum Bunker hoch transportierte“, schüttelt Margarethe Hauck im nachhinein den Kopf.

Doch damals war ihr mehr als einmal zum Heulen zu Mute. „Als wir nach einem Angriff aus dem Bunker kamen und über das Wiesental unser damals so schönes, idyllisches Reichenbrunn zerstört sahen, weinten sogar die erwachsenen Männer“, erzählt sie, nachdenklich geworden.

Die ursprünglich für militärische Zwecke gebaute Bunkeranlage am Staffelhang zwischen Oberwürzbach und St. Ingbert diente den Reichenbrunnern samt ihrem Vieh im März 1945 als wochenlanger Unterschlupf zum Schutz vor Bomben. Hinter der Schulter des Mönches

sieht man die 17jährige Margarethe Schmitt. (foto: privat)

Etwa 100 Reichenbrunner hielten sich in den letzen Kriegstagen für drei Wochen in dem Stollen auf: Margarethe Hauck zählt einige auf: „`s Maria und Agnes Nieder, `s Martha Schütz, `s Hilde Noll, die Frau Hildegard Mischo, der Bauer August Abel, die von der Schreinerei Schmitt und Linze…..“ (und noch viele weitere Reichenbrunner.)

Als die Alliierten durch den Wald den Staffelhang herunterkamen, um Reichenbrunn und Oberwürzbach einzunehmen, war schwer zu sagen, wer am meisten Angst hatte – die Flüchtlinge aus dem Bunker oder die fremden, jungen Soldaten — alle hatten sie schlimme Zeiten hinter sich.

Text: Norbert + Ulla Wiese in "ingoBerta, St. Ingberter Blätter",

Ausgabe 22, Sept./Okt. 2004. © wiese