Berichte aus der ingoBerta

Reichenbrunn – ein kleiner geschichtlicher Überblick

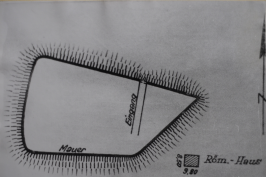

Die Wurzeln des Oberwürzbacher Stadtteils Reichenbrunn liegen weit zurück. Schenkt man den Heimatforschern und ihren Funden Glauben, haben sich schon Jahrtausende vor Christus Menschen rund um Oberwürzbach aufgehalten. Der Eichertsfelsen oberhalb des Laichweihertals und die Schindtaler Felsen sollen ihnen als Aufenthaltsplätze gedient haben. Und noch heute kann der eifrige Sucher im Waldgebiet zwischen Rotenkopf und Hochscheid auf dem Reichenbrunner Berg Spuren dieser langen Geschichte entdecken: die Reste einer Wallanlage. Die dortige Hochfläche ist von einem Steinwall umgeben, der an seiner längsten Seite vermutlich an die 110 Meter maß und heute an der Nordseite noch einigermaßen gut zu erkennen ist. Zwischen Büschen und Bäumen lässt sich ein Graben vermuten und schräg laufende Steinreihen deuten auf ackerähnliche Teilungslinien hin. Am Ostrand dieser Wallanlage soll ein römisches Haus gestanden haben.

Soweit zur Frühzeit, die nur an ihren Spuren noch verfolgbar ist, denn ins Licht der Geschichte trat der Ort erst viele Jahrhunderte später. Nachdem sich mit den Franken (496-870) das Christentum immer weiter verbreitet und die blühende römische Zivilisation ihren Untergang gefunden hatte, traten Klöster verstärkt als Grundbesitzer auf. So auch in Reichenbrunn, dass erstmals nach 1200 urkundlich erwähnt wurde. In einer nicht näher datierten Urkunde ist die Rede von ,,Richenbure", wie man Reichenbrunn früher nannte. Der Name stammt von einer reich fließenden Quelle, in deren Umgebung damals mindestens ein bewohntes Haus gestanden haben soll. Es war wahrscheinlich um 1200, als Balduin von Bitsch seine Rechte an und um „Richenbure" gegen die Zahlung von vier Metzer Talenten an das Kloster Wadgassen verkaufte, das fortan fast 600 Jahre lang die Hoheitsrechte hatte. Es ist zwar nichts Genaues über die weitere Entwicklung des Ortes bekannt, doch es ist anzunehmen, dass er nicht über die Größe eines Hofes hinausging. Da sich zu jener Zeit nur wenige Felder und Wiesen dort befanden - der Wald wurde erst Anfang des 18. Jahrhunderts gerodet - war der Ackerbau kein sehr lukratives Geschäft, so dass die kleine Ansiedlung wieder verschwand. Im Jahr 1564 war es ,,wüst" geworden, wie es in den Urkunden heißt.

Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wird der Ort nur in Zusammenhang mit seinem Wald erwähnt. Da dem Kloster Wadgassen daran gelegen war, die größtmögliche Ausnutzung des Bodens voranzutreiben, war es bestrebt, neue Bewohner anzusiedeln. Einer Urkunde des Klosters Wadgassen aus dem Jahr 1700 ist zu entnehmen, dass zwei ,,Acker-Leuth“ Arnoldt Abel und Henrich du Chein" in Reichenbrunn ,,eingesetzt wurden". Sie sollten die Wiesen mit ,,Bastian Bricher (Becker)" teilen und ,,darvon jährlich geben ..... fünff gulen", außerdem sollten ,,diese drey" das verwilderte Land und Wiesen ,,brüderlich theilen under sich, und außbutzen."

So war in jener Zeit die bis in unsere Zeit reichende Tradition der Familie Abel begründet, die im Jahr 1845 drei der fünf Reichenbrunner Häuser besaßen – die anderen beiden waren von der Familie Schuhmacher bewohnt. Man lebte von Ackerbau und Viehzucht und auch ein wenig Holzhandel sicherte den Lebensunterhalt.

Als im Zuge der Französischen Revolution (1789-1815) Kirchengüter verstaatlicht und Klöster aufgehoben wurden, fand auch das Kloster Wadgassen im Jahr 1792 sein Ende. Mit dem Jahr 1795 war Ensheim mit Reichenbrunn - seit jeher gehörte Reichenbrunn ja zu Ensheim - ebenso wie das ganze linke Rheinufer für die nächsten 20 Jahre dem Französischen Reich unterstellt. Die Zeit der Napoleonischen Kriege (1803 – 1815) brachte vorübergehend eine stark steigende Bevölkerungsdichte: zeitweise waren in den sechs Häusern des Dorfes bis zu 80 russische Soldaten untergebracht, die den fliehenden Franzosen auf dem Fuße folgten.

Nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Waterloo kamen die Herrschaftsgebiete östlich von Homburg sowie die von Blieskastel und St. Ingbert zu Bayern. Ein wichtiges Ereignis brachte das Jahr 1937, in dem unser kleines Dorf zu Oberwürzbach eingemeindet wurde, also von da an nicht mehr zur Gemeinde Ensheim gehörte. Es folgte der verheerende Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) mit dem ersten Luftangriff auf Reichenbrunn am 14. Oktober 1944. Im März des Folgejahres zog der Generalstab in die Dorfmitte ein, so dass das Dorf immer mehr in den Fokus der Angreifer rückte. Schon bald standen viele Häuser in Flammen; von den 28 Häusern wurden 11 zerstört und die andern waren großteils stark in Mitleidenschaft gezogen. Heute ist nicht mehr viel davon zu sehen, nur das Kriegerdenkmal in der Mitte des Dorfes erinnert an jene schlimme Zeit, während die Neubauten in Reichenbrunn zunehmen und teils pompöse Ausmaße annehmen.

Reichenbrunn 1928 Der Ort verdankt seinen Namen reich sprudelnden Quellen

Reichenbrunn 1966

Kriegerdenkmal

Alte Grenzsteine im Reichenbrunner Wald aus den Jahren 1764 und 1768 zeugen von der Zugehörigkeit zum Kloster Wadgassen. Auf ihrer dem wadgassischen Gebiet zugewandten Seite zeigen sie die nassauische Wolfsangel. Das Kloster Wadgassen stand unter der Oberhoheit von Nassau – Saarbrücken. Der Bischofsstab steht für das Kloster Wadgassen und das E für Ensheim . Die lnitialen ,,KW" bedeuten „königlicher Wald“ und nicht wie immer irrtümlich behauptet „Kloster Wadgassen“. Auf der Seite gegenüber sind entweder die lnitialen ,,OW" für Oberwürzbach zu sehen oder

,,PZ" mit untergesetztem ,,H" für Pfalz- Zweibrücken-Hassel.

Steinerne Zeugen der Reichenbrunner Geschichte

An der Oberwürzbacher Straße in Reichenbrunn steht ein Haus, das wirkt sehr alt, denn es ist klein und die Fenster sind niedrig. Ganz so wie es früher war. Es steht ein wenig am Hang und zwei kleine Kellertüren schließen zur Straße hin mit dem Bürgersteig ab; sie verbergen zwei urtümliche Kellergewölbe, die uns zwei Jahrhunderte zurückversetzen.

Seit 35 Jahren gehört dieses Haus der Familie Neu, Anni und ihrem Mann Albert, so wie es auf dem Schild aus Buntsandstein geschrieben steht neben der Hausnummer 55 und der Bezeichnung ,,Hirtenhaus". Und in der Tat: dieses Haus, das die Neu‘s der Gemeinde abgekauft haben, war einmal ein Hirtenhaus. Eines von denen, die es früher in vielen Dörfern gab.

Wir richten den Blick zurück ins Jahr 1803, als erstmals von dem Reichenbrunner Hirtenhaus die Rede ist. Der Überlieferung zufolge ist es zwar in seiner ursprünglichen Form nicht mehr er- halten, doch der heutige Bau befindet sich an der gleichen Stelle wie der Vorgängerbau und datiert ins Jahr 1820. So kann dieses kleine schnuckelige Haus als Zeuge einer Stein gewordenen Geschichte einiges aus der Vergangenheit erzählen, Etwa über den Beruf des Hirten, der in jenen Jahren eine große Rolle im Dorfgeschehen spielte. Damals wurde ihm alles Vieh des Dorfes – Rinder, Schafe und Schweine – anvertraut.

Er war für das Wohlergehen der Tiere verantwortlich und wurde bei selbst verursachtem Schaden auch zur Verantwortung gezogen. Der Dorfhirte war ein freiberuflicher, vereidigter Dienstleister, der zum Lohn für das Hüten das Gemeindeland mitnutzen durfte und pro gehütetem Tier eine geringe Geldentschädigung erhielt. Da er für die Gemeinschaft der Viehbesitzer des Dorfes tätig war, sorgten diese gemeinsam für sein Auskommen und stellten ihm ein Wohnhaus zur Verfügung; so wie dieses Reichenbrunner Hirtenhaus, das seine Auftraggeber speziell für den Reichenbrunner Hirten im Jahre 1820 gemeinschaftlich erbauten. In jener Zeit war Stallftütterung bei uns nicht bekannt und das Vieh wurde in der langen Zeit des Weidegangs von Maria Lichtmeß am 2. Februar bis zu Martini am 11. November ausschließlich auf der Weide ernährt. Nur in einer kurzen Winterzeit, wenn draußen alles gefroren war, wurden die Tiere im Stall untergebracht.

Änni Neu kennt diese Geschichten ebenso gut wie die ihres Hauses und sie weiß, dass das Zimmer, in dem sich heute die Küche befindet, erst nach dem Zweiten Weltkrieg angebaut wurde. In diesen harten Nachkriegsjahren, in denen ,,hier drei Familien gewohnt haben", in jeweils zwei Zimmern. Als geborene Abel ist sie hier aufgewachsen und hat vieles von ihrem Großvater gehört, der dem Ort den Beinamen „Klein-Berlin" einbrachte. ,,Denn er ließ sich die Zeitung aus Berlin schicken und hatte eine Tasche von dort", sie liebt Geschichten von früher und alte Dinge, Trödel und Sachen vom Flohmarkt.

So kennt sie auch ein anderes Stein gewordenes Zeugnis der Reichenbrunner Geschichte: das wohl älteste erhaltene Haus, das einer ihrer Ahnen mit Namen Johann Abel im Jahr 1779 erbaut hat, die heutige Würzbachstraße 47 und 48. ,,Das war früher ein Wohnhaus mit Scheune", erzählt sie und auch, dass die Scheune später zum Wohnhaus umgebaut wurde, so dass es heute dort zwei Hausnummern gibt. Die Nummer 47 ist seither nur noch ein schmales, beidseitig angebautes Haus, dessen schöne barocke Türeinfassung uns aber noch immer zurückführt ins Jahr seiner Erbauung.

Zwar wurde die Jahreszahl 1779, die im Oval über der Tür eingemeißelt war, im Zweiten Weltkrieg durch einen Granatsplitter ausgelöscht, doch die heimatgeschichtliche Forschung lässt keinen Zweifel daran, dass diese Jahreszahl korrekt ist - und es steht unter Denkmalschutz. Nach der Auflösung des Klosters Wadgassen im Jahr 1792 soll sich hier lange Zeit ein Mönch versteckt haben, in einem Zimmer, das den Beinamen „Betzenkämmerchen" erhielt, denn ,,Betzenkammer" war damals ein für Gefängnis gebräuchliches Wort.

1828 lebten 49 ,,Seelen" in Reichenbrunn in 9 Haushalten; 1901 waren es 121, darunter ein Nichtkatholik. Wieviel Einwohner heute dort leben, konnten wir beim Einwohnermeldeamt leider nicht erfahren. © U.+N. Wiese

(Bericht Dr. Brigitte Quack in ingoBerta, St. Ingberter Blätter, Ausgabe 39, Winter 2008)

Quelle: Archiv Heimatverein Oberwürzbach, "Chronik Reichenbrunn" von Alfons Schmitt und "800 Jahre Oberwürzbach". Fotos: Walter Götz + Archiv Heimatverein